Artículos

ANTECEDENTES

La reciente reforma operada por la Ley 3/2012, de 6 de Julio en la redacción del artículo 52 d) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ha suscitado dudas recurrentes trasladadas por nuestros clientes sobre la viabilidad o no de proceder a la extinción del contrato laboral de un trabajador por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, amparándolo legalmente en el precitado artículo.

El interés suscitado por este cauce extintivo radica en la posibilidad que ofrece de resolución unilateral por el empresario del contrato laboral, en determinados supuestos de absentismo reiterado de un trabajador, incluso cuando tales ausencias estén justificadas, abonando una indemnización correspondiente a 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades. Máxime a raíz de la desaparición, fruto de una reforma anterior, de la exigencia legal de poner en relación el índice de absentismo particular del trabajador con el del total de la plantilla del centro de trabajo en los mismos períodos de tiempo, lo que dificultaba la aplicación en la práctica de este supuesto extintivo.

El objetivo del presente Informe consiste en aunar las distintas interpretaciones jurisprudenciales que han ido delimitando la interpretación práctica del precepto analizado, a fin de clarificar las dudas razonables trasladadas a este Despacho por las Empresas clientes sobre su aplicación práctica.

En concreto, se tratará de arrojar luz sobre cuáles son los requisitos legales actuales para articular la extinción por causas objetivas en supuestos de absentismo, criterios aplicables al cómputo de las ausencias a fin de cuantificar los porcentajes de absentismo exigidos por la Ley y, en última instancia, la viabilidad legal del despido de un trabajador articulado por esta vía.

INFORME

I.- CUESTIÓN PREVIA: Normativa aplicable.

Para abordar la materia sometida a estudio hemos de remitirnos a la regulación contenida en el artículo 52, apartado d) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo, por el que se aprueba el texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (en adelante en este Informe, Estatuto de los Trabajadores), en la reciente redacción dada por la Ley 3/2012, de 6 de Julio de 2012, referida a la extinción del contrato por causas objetivas.

Así, el artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores dispone que:

“El contrato podrá extinguirse:

Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses.

No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según proceda.

Tampoco se computarán las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave”.

Justifica este artículo el hecho de que la inasistencia reiterada al trabajo desencadena una excesiva onerosidad sobrevenida para el empleador. La extinción contractual deriva en este caso, no de la imposibilidad de la prestación laboral, sino del hecho de que un trabajador que se encuentra en las circunstancias descritas en el art. 52. d) del ET, resulta excesivamente oneroso para la empresa por sus frecuentes inasistencias a su puesto de trabajo que provocan desorganización en la producción, falta de continuidad en la prestación, problemas de sustitución del trabajador, sobrecarga del trabajo para el resto de los trabajadores, etc.

La finalidad de esta norma es combatir el absentismo laboral cuando obedece a intermitentes bajas médicas de escasa duración que suponen la pérdida de jornadas laborales debida a la reiteración en las ausencias por enfermedad, es decir, “un goteo de períodos de ausencia”.

Una de las partes, el empresario, padece un perjuicio que supera el riesgo propio del negocio que debe razonablemente asumir. No olvidemos que el empresario está obligado a pagar las prestaciones de incapacidad temporal de los primeros días de baja, a las que han de sumarse los complementos que se pueden pactar en convenio colectivo.

Requisitos legales: Para poder extinguir el contrato de trabajo con base en las ausencias del trabajador, éstas han de reunir al menos una de las siguientes características:

- Han de alcanzar al menos el 20% de las jornadas hábiles en un período de dos meses consecutivos, SIEMPRE que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles.

- El 25% de las jornadas hábiles en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses.

A continuación, en el artículo se relacionan aquellos supuestos expresamente excluidos para el cómputo de los porcentajes de absentismo exigidos, como son las bajas por enfermedad que tengan una duración de más de 20 días consecutivos.

Determinados aspectos de este supuesto que faculta al empleador para proceder a la extinción del contrato del trabajo, se han ido delimitando con el tiempo por la jurisprudencia fruto del debate suscitado por las diversas interpretaciones defendidas. Procederemos a continuación a analizar los aspectos más controvertidos y la respuesta que a los mismos han dado los Tribunales para, en última instancia, aplicar tales criterios a ejemplos ilustrativos para una mejor comprensión de su aplicabilidad en la práctica.

II.- INTERPRETACIÓN DEL PRECEPTO LEGAL.

A) DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE AUSENCIAS:

El precepto anteriormente transcrito alude a las ausencias “aun justificadas” que, a nuestro entender, ha de interpretarse como que integran el supuesto descrito tanto las ausencias justificadas como las que no lo están pues, en caso contrario, la dicción del precepto hubiera sido sin más “faltas de asistencia al trabajo justificadas”, sin distinguir entre unas y otras. Consideramos que sería poco razonable despedir a un trabajador que acumula un determinado número de faltas justificadas de asistencia al trabajo y no aplicar el mismo criterio a quien acumula ausencias de este tipo y, además, otras ausencias que ni siquiera ha justificado.

Otra cuestión debatida y cuya resolución tiene una importante trascendencia práctica en la materia que nos ocupa, es la relativa al cómputo de las ausencias que tienen su origen en un único proceso patológico, esto es, una pluralidad de bajas que, aisladamente consideradas no rebasan los veinte días pero que, apreciadas en su conjunto, obedecen a una única enfermedad y sí superan dicho límite temporal. Los pronunciamientos de nuestros tribunales se dividieron en dos posturas:

- Unos entendían que las ausencias habían de computarse de forma separada y debían integrar el cómputo de absentismo, en la medida en que la duración de cada uno de los períodos de ausencias era inferior a los veinte días, y que el Estatuto de los Trabajadores no exigía entrar a valorar el origen de la enfermedad que había motivado la ausencia del trabajador.

- Y otros defendían, por el contrario, que debían ser computadas de forma conjunta al tener su origen en un único proceso patológico y, en consecuencia, debían ser excluidas del cálculo del absentismo al superar, en su conjunto, los veinte días.

Finalmente, en el debate terminó terciando el Tribunal Supremo en su Sentencia de 24 de Octubre de 2006, dictada en unificación de doctrina, fallando a favor de la primera de las interpretaciones mencionadas. De este modo, entendió que la exención establecida en el artículo 52. d) del Estatuto de los Trabajadores, en orden a no computar como faltas de asistencia determinados períodos de enfermedad, dispone claramente que ello será así cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios y tenga una duración de más de 20 días consecutivos. De modo que huelga hablar de que los períodos de baja se deban o no a la misma enfermedad, extremo no relevante, de manera que no es posible excluir del cómputo, como período de baja por enfermedad común superior a 20 días, la suma de diferentes bajas por enfermedad debidas a la misma patología, en la medida en que falta el requisito fundamental de que ese período de baja sea de más de 20 días consecutivos.

En otras palabras, aunque existan varios períodos de baja debidos a la misma enfermedad, si cada uno de ellos ha durado menos de 20 días, aunque la suma superara ese límite, no sería de “días consecutivos”, por lo que integraría el cómputo de ausencias de cara al cálculo del porcentaje legal exigido en cada caso.

Asimismo, debemos afirmar la compatibilidad de ausencias debidas a enfermedad que da lugar a bajas de duración superior a 20 días (y que, por tanto, no se tienen en consideración para el cómputo) con otras bajas de menor duración. Y así ha sido expuesto por el Tribunal Supremo al afirmar:”una cosa es la exigencia de la intermitencia en las ausencias al trabajo y otra diferente es que, producida dentro de esa intermitencia una baja por enfermedad durante más de veinte días consecutivos, tal baja no se compute (…)”.

Por último, es importante destacar que al fijar el porcentaje de las faltas de asistencia del trabajador sobre las jornadas hábiles de referencia, tampoco se requiere que las ausencias se refieran a los dos o cuatro meses inmediatamente anteriores a la decisión empresarial de resolver el contrato de trabajo.

B) DELIMITACIÓN DEL PERÍODO PARA EL CÁLCULO DE ABSENTISMO:

Otra cuestión que ha suscitado dudas interpretativas es la relativa a si el requisito de ausencias del 20 ó 25% en dos meses consecutivos o cuatro meses discontinuos, respectivamente, requiere que se acredite en cada uno de los meses tomados en consideración o basta con que se alcancen en el conjunto del período.

Esta cuestión, que dio origen a un interesante debate jurisprudencial, terminó resolviéndose por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 5 de Octubre de 2005, cuya doctrina fue, en síntesis, la siguiente: los porcentajes exigidos por el art. 52. d) del Estatuto de los Trabajadores, habrán de alcanzarse en el conjunto del período y no en cada uno de los meses. Es indiferente, pues, que en alguno de los meses no se alcancen los porcentajes descritos.

En el caso de los dos meses, éstos serán consecutivos y el volumen de faltas, el 20%, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles. En el caso de los cuatro meses, éstos serán discontinuos en un período de doce, y el volumen de faltas se eleva al 25%. A un período menos prolongado y más concentrado corresponde un porcentaje inferior, y para un período no sólo más largo sino más dilatado debido a su discontinuidad, se eleva el porcentaje al 25%.

Es evidente que el artículo 52. d) del Estatuto de los Trabajadores está tomando en consideración períodos integrados por dos o cuatro meses y a ellos se refiere el porcentaje.

C) DETERMINACIÓN DE LA MANERA DE PROCEDER AL CÓMPUTO DE LAS AUSENCIAS:

El último de los aspectos a dilucidar viene referido a la determinación de si el cómputo de las ausencias debe realizarse por meses naturales o de fecha a fecha.

Dicha cuestión ha sido abordada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en unificación de doctrina, así, conforme a la Sentencia del Alto Tribunal de 9 de Diciembre de 2012, en RCUD nº 842/2010, las ausencias deben computarse acudiendo a las normas interpretativas que nos facilita el artículo 5 del Código Civil, y dado que en el artículo 52. d) del Estatuto de los Trabajadores no se proporciona norma alguna para el cómputo del plazo, debe entenderse que es de aplicación la norma del artículo 5 del Código Civil conforme al cual, cuando los plazos vengan señalados por meses, se computarán de fecha a fecha.

III.- EJEMPLOS PRÁCTICOS: APLICACIÓN DEL CITADO PRECEPTO LEGAL, CON LA INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL EXPUESTA, A SUPUESTOS PRÁCTICOS EJEMPLIFICATIVOS.

El primer aspecto objeto de análisis sería confirmar que el motivo de las ausencias del trabajador no se corresponde con ninguno de los supuestos expresamente excluidos por el artículo 52. d) del ET, precepto anteriormente transcrito en el apartado de “Cuestión Previa”. Suponiendo que se trata de ausencias susceptibles de articular esta causa de extinción del contrato de trabajo, procederemos a dilucidar si su cómputo alcanza los porcentajes exigidos legalmente para justificar la causa objetiva de extinción analizada.

Para ello, se deberán analizar los controles de presencia implantados en la Empresa (computando tanto las ausencias injustificadas del trabajador, como las justificadas mediante los partes de incapacidad temporal). El número total de ausencias se pondrá en relación con los días hábiles que el trabajador debió haber acudido a su puesto de trabajo (en función del calendario laboral que le sea aplicable).

Y, de la relación entre ambos datos, obtendremos el porcentaje de absentismo que determinará la viabilidad o no de recurrir a esta modalidad extintiva de la relación laboral.

Se exponen a continuación tres ejemplos prácticos en aplicación del artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, según la interpretación que del mismo ha realizado la jurisprudencia y que ha quedado expuesta en este Informe. Para ello, se ha tomado como referencia el calendario laboral de Madrid Capital (años 2011-2012), computando como inhábiles los festivos, sábados y domingos.

EJEMPLO “A”: Supuesto de trabajador que cumple con el porcentaje de absentismo del 20% de las jornadas hábiles en un período de dos meses consecutivos, observándose, asimismo, el requisito adicional de que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles.

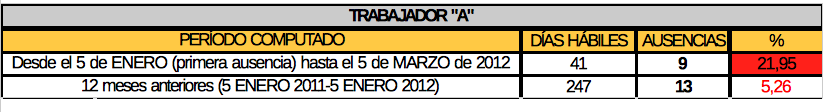

Partiendo de la tabla ilustrativa de las ausencias computadas y el porcentaje de días hábiles que las mismas suponen, podemos concluir lo siguiente: el trabajador “A”, ha tenido, en un período de dos meses consecutivos (41 días hábiles), un total de 9 ausencias computables a estos efectos, lo que arroja un porcentaje de absentismo del 21,95 %.

Adicionalmente a tal porcentaje de absentismo, el trabajador se ha ausentado de su puesto de trabajo un total de 13 días durante los 12 meses anteriores.

De este modo, y con tal número de ausencias en los períodos referidos, se cumplirían los porcentajes legalmente exigidos que habilitarían al empleador a proceder unilateralmente a la resolución de la relación laboral.

EJEMPLO “B”: Supuesto de trabajador que supera el porcentaje de absentismo del 25% de las jornadas hábiles en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses.

En el segundo de los ejemplos propuestos, el trabajador en un período de 12 meses (del 5 de Enero de 2011 al 5 de Enero de 2012, suponiendo que la primera de las ausencias computables se produjera en dicha fecha), con un total de 26 ausencias en cuatro meses discontinuos, ha superado los umbrales de absentismo establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. En consecuencia, nos encontraríamos ante otro supuesto en el que se podría proceder, legalmente, a la extinción de la relación laboral.

EJEMPLO “C”: Supuesto de trabajador en el que NO concurren los presupuestos legales habilitantes para proceder a la extinción contractual.

Análisis del porcentaje de absentismo en el período de dos meses consecutivos:

En este caso, sí se alcanzaría el primero de los porcentajes de obligado cumplimiento: las faltas de asistencia del trabajador superan el 20% de las jornadas hábiles en el período de dos meses consecutivos.

No obstante lo cual, para poder proceder a la extinción del contrato dentro del marco legal aplicable, debería cumplirse el segundo de los requisitos exigidos: “SIEMPRE que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles”.

Habida cuenta de que el trabajador en los doce meses anteriores (esto es, desde el 1 de Agosto de 2011 hasta el 1 de Agosto de 2012), no alcanza el precitado porcentaje, no se cumpliría el segundo de los requisitos, lo que imposibilitaría la aplicación del precepto legal analizado a este supuesto.

Análisis del porcentaje de absentismo en el período de cuatro meses discontinuos:

El resultado del cómputo de las ausencias del trabajador durante los meses de Agosto a Noviembre de 2012 (suponiendo que el 1 de Agosto de 2012 es la fecha de la primera falta susceptible de cómputo), arroja como resultado un porcentaje del 21, 69% del total de las jornadas hábiles correspondientes a los meses mencionados y, por lo tanto, inferior al 25% legalmente exigido para facultar al empresario a que proceda a la extinción contractual.

Si bien es cierto que se trata de meses consecutivos y el Estatuto de los Trabajadores exige un porcentaje del 25% por tratarse de un período de meses discontinuos, no está prevista estatutariamente la posibilidad de realizar el cómputo en cuatro meses consecutivos y así aplicar un porcentaje algo inferior, dado que el Estatuto de los Trabajadores sólo contiene dos formas de realizar el cálculo (en 2 ó 4 meses, consecutivos o discontinuos, respectivamente) y a cada uno de los períodos les otorga un porcentaje mínimo de absentismo a alcanzar.

En definitiva, con los datos tomados en el tercero de los ejemplos y, no estando previsto legalmente un porcentaje inferior para el supuesto de que las ausencias del trabajador se concentren en cuatro meses consecutivos, no se cumplen los requisitos exigidos para poder articular la extinción del contrato por esta vía.

III.- FORMA Y EFECTOS DE LA EXTINCIÓN POR CAUSAS OBJETIVAS: Artículo 53 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo, por el que se aprueba el texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.

La adopción del acuerdo de extinción al amparo de lo prevenido en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, exige la observancia de los requisitos siguientes:

- a) Comunicación escrita al trabajador, expresando la causa.

- b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.

- c) Concesión de un plazo de preaviso de 15 días, computado desde la entrega de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo. Durante el período de preaviso el trabajador tendrá derecho, sin pérdida de su retribución, a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo.

En el supuesto de que la decisión extintiva fuera impugnada por el trabajador afectado ante los Tribunales, la misma se considerará procedente siempre que se acredite la concurrencia de la causa en que se fundamentó (acreditar todas y cada una de las ausencias imputadas y su correcto cómputo de cara a la obtención de los porcentajes de absentismo), y se hubieren cumplido los requisitos formales que se acaban de desglosar.

No obstante, la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la indemnización no determinará la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligación del empresario de abonar los salarios correspondientes a dicho período o al pago de la indemnización en la cuantía correcta.

Esperamos que el presente Informe sea de utilidad para esclarecer las dudas suscitadas en la interpretación del artículo analizado, y quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración al respecto.

Madrid, 30 de Agosto de 2013.